喜んでくれると嬉しい!!

2011年08月24日

たんぽぽの風企画の代表、

石原さんは、5年前に脳梗塞を起こし長期入院、リハビリ治療を経験し、

今もリハビリは続いています。

生活支援から就労支援まで

かがわ総合リハビリテーションセンターで長くお世話になってました。

さぬき市で、たんぽぽの風企画を作り、

お遍路さんのお土産開発を進めていますが、

いろいろな面でリハセンには

今でもお世話になっています。

同時期に同様の病気を発症し、いっしょにリハビリに励んだSさん。

当時二人ははあまり仲が良くなかったそうです 。

。

突然起こる脳梗塞。

気がついたら体が全く思うように動かず、

必死にリハビリを続けていた日々。

絶望したり、イライラしたり、辛い日々だったと思います

ついつい、周囲の人に当たったり、

トラブルを起こしたりもしたと思います。

Sさんは、失語症の少ない言葉の中で当時を振り返って

「今はだいぶ落ち着いて穏やかに過ごしています」と話してくれました 。

。

Sさんも、病気によりマヒした右半身を回復させるため

絵を描くようになりました。

とても面白い絵を描きます。

2年前に初めて見たSさんの絵。

絵手紙用のうちわ「風のたより」に干支の寅を描いてくれました。

利き手がマヒして、左手の作です。

本当に一生懸命リハビリをしていたことが分かります。

あれからもずーっと絵を描いている、とのことで

今回、お遍路さんのお土産「杖のあと」に入れる絵手紙を描いてもらうことになりました。

現在は、自宅で療養されているそうですが、リハセンのスタッフが

リハセンを卒業した後も、いろいろと気にかけ続けてくれているので

連絡を取ってくれたのです

この笑顔!

お土産作りに喜んで協力してくれる、とのこと

お土産事業の説明をしているときに、

今までの自分の作品の写真を、一枚、一枚うれしそうに見せてくれました

後で、リハセンのスタッフの方から聞いたのですが、

「Sさん、絵手紙作りに声をかけてもらって、すごく喜んでたし、張り切ってたよ 」

」

うんうん、それはよく分かりましたヨ !

!

「杖のあと」は売れるお土産になるかどうか分かりませんが、

こうして、障害を乗り越えようとしている人にとって、

とても大切な事業なんだな、と改めて身が引き締まる気がしました。

嬉しく思うと同時に責任も感じます。

がんばらなくっちゃ

Sさんの描く絵は、本当に味があって迫力があって、すばらしいです!!

石原さんは、5年前に脳梗塞を起こし長期入院、リハビリ治療を経験し、

今もリハビリは続いています。

生活支援から就労支援まで

かがわ総合リハビリテーションセンターで長くお世話になってました。

さぬき市で、たんぽぽの風企画を作り、

お遍路さんのお土産開発を進めていますが、

いろいろな面でリハセンには

今でもお世話になっています。

同時期に同様の病気を発症し、いっしょにリハビリに励んだSさん。

当時二人ははあまり仲が良くなかったそうです

。

。突然起こる脳梗塞。

気がついたら体が全く思うように動かず、

必死にリハビリを続けていた日々。

絶望したり、イライラしたり、辛い日々だったと思います

ついつい、周囲の人に当たったり、

トラブルを起こしたりもしたと思います。

Sさんは、失語症の少ない言葉の中で当時を振り返って

「今はだいぶ落ち着いて穏やかに過ごしています」と話してくれました

。

。Sさんも、病気によりマヒした右半身を回復させるため

絵を描くようになりました。

とても面白い絵を描きます。

2年前に初めて見たSさんの絵。

絵手紙用のうちわ「風のたより」に干支の寅を描いてくれました。

利き手がマヒして、左手の作です。

本当に一生懸命リハビリをしていたことが分かります。

あれからもずーっと絵を描いている、とのことで

今回、お遍路さんのお土産「杖のあと」に入れる絵手紙を描いてもらうことになりました。

現在は、自宅で療養されているそうですが、リハセンのスタッフが

リハセンを卒業した後も、いろいろと気にかけ続けてくれているので

連絡を取ってくれたのです

この笑顔!

お土産作りに喜んで協力してくれる、とのこと

お土産事業の説明をしているときに、

今までの自分の作品の写真を、一枚、一枚うれしそうに見せてくれました

後で、リハセンのスタッフの方から聞いたのですが、

「Sさん、絵手紙作りに声をかけてもらって、すごく喜んでたし、張り切ってたよ

」

」うんうん、それはよく分かりましたヨ

!

!「杖のあと」は売れるお土産になるかどうか分かりませんが、

こうして、障害を乗り越えようとしている人にとって、

とても大切な事業なんだな、と改めて身が引き締まる気がしました。

嬉しく思うと同時に責任も感じます。

がんばらなくっちゃ

Sさんの描く絵は、本当に味があって迫力があって、すばらしいです!!

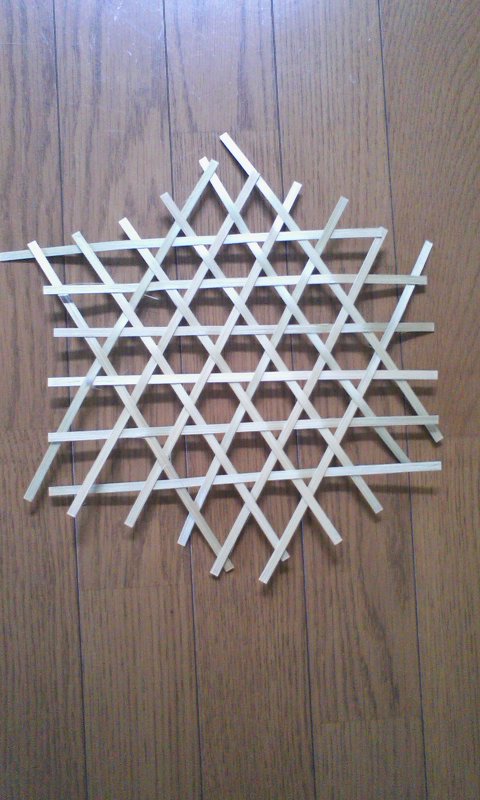

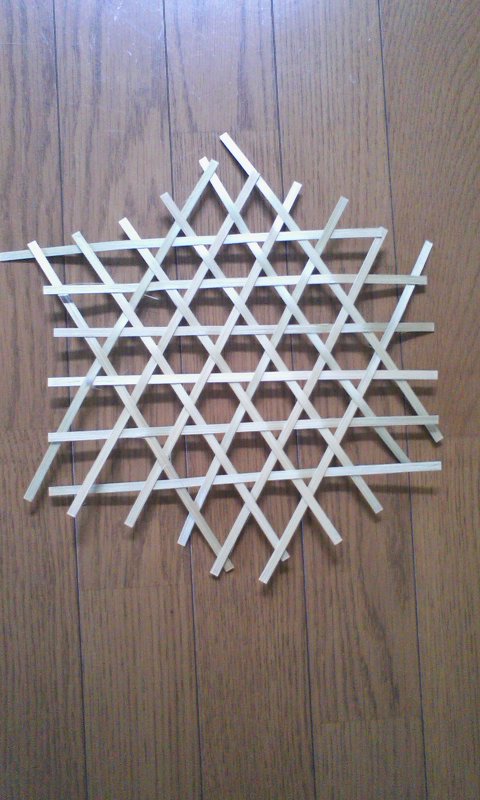

竹ヒゴできた!!

2011年08月20日

今日は、さぬき市内の小学校の子どもたち5人が

竹体験に来てくれました。

「どうして、みんなの住む家の周りには

あんなにたくさん竹が生えているの?」

と質問すると。

お母さんの一人から

「昔のように、家を建てる時に小舞を編んで土の

壁を作らなくなったから 」

」

と正解解答!!

「そのとおり、みんなが竹を使わなくなったからですね!」

と私。

たんぽぽの風企画では

竹の面白さを皆に知ってもらうために

竹教室を開いています。

竹ヒゴを使ったうちわ作りや竹ネット作りができます

今日の目玉は

先日導入された

竹剥ぎ機「ゆきえちゃん2号機」

この機械は電動式ですが、

手回しでも使えます。

昔の足踏みミシンのように、

ハンドルをぐるぐる回してゆくと

ゆっくり竹が機械の中に滑り込んで

その先にあるカンナのような刃に当たり、

キレイに2枚に剥げるのです 。

。

竹ヒゴを小刀で作れるようになるには

長い修行が必要です。

でも、ゆきえちゃん2号機なら

小学生でも初めてでも

できちゃうんです 。

。

「自分で作った竹ヒゴで竹を編んでみよう!」

・・・・・、あれっ???

竹を編んだのは、お母さんたちばかりでした(^^ゞ。

お母さんたちは、夢中になって竹の六ッ目編みに取り組んでいて、

子どもたちは、竹の節に絵を描いて、絵皿を作ったり

車を作ったりして、

さっさと終わって、旧末分校内を駆け回っています^m^。

これ、絶対ハマります!!

難しくて、頭使って、めちゃめちゃ楽しい 。

。

接着剤なしでも

S字フックでお玉やキッチンバサミも吊れちゃうし、

外でスコップや剪定ばさみを吊るしてもOKだし、

写真や絵ハガキ飾ったり、和風リースにしてもステキ

第一、ゴミにならないのがいいっ 。

。

お母さんたちのココロを釘付けにして、

子どもたちの夏休みの工作も出来て、

たんぽぽでの竹教室は無事終了したのでした。

参加者のみなさ~~~ん!

たぶん、全く違和感無かったと思いますが、

講師の石原代表は、失語症という障害を持った人でした。

そんなの全然、関係なかったよね

心のバリアフリーもしっかり学んで帰ってくれました。

竹体験に来てくれました。

「どうして、みんなの住む家の周りには

あんなにたくさん竹が生えているの?」

と質問すると。

お母さんの一人から

「昔のように、家を建てる時に小舞を編んで土の

壁を作らなくなったから

」

」と正解解答!!

「そのとおり、みんなが竹を使わなくなったからですね!」

と私。

たんぽぽの風企画では

竹の面白さを皆に知ってもらうために

竹教室を開いています。

竹ヒゴを使ったうちわ作りや竹ネット作りができます

今日の目玉は

先日導入された

竹剥ぎ機「ゆきえちゃん2号機」

この機械は電動式ですが、

手回しでも使えます。

昔の足踏みミシンのように、

ハンドルをぐるぐる回してゆくと

ゆっくり竹が機械の中に滑り込んで

その先にあるカンナのような刃に当たり、

キレイに2枚に剥げるのです

。

。竹ヒゴを小刀で作れるようになるには

長い修行が必要です。

でも、ゆきえちゃん2号機なら

小学生でも初めてでも

できちゃうんです

。

。「自分で作った竹ヒゴで竹を編んでみよう!」

・・・・・、あれっ???

竹を編んだのは、お母さんたちばかりでした(^^ゞ。

お母さんたちは、夢中になって竹の六ッ目編みに取り組んでいて、

子どもたちは、竹の節に絵を描いて、絵皿を作ったり

車を作ったりして、

さっさと終わって、旧末分校内を駆け回っています^m^。

これ、絶対ハマります!!

難しくて、頭使って、めちゃめちゃ楽しい

。

。接着剤なしでも

S字フックでお玉やキッチンバサミも吊れちゃうし、

外でスコップや剪定ばさみを吊るしてもOKだし、

写真や絵ハガキ飾ったり、和風リースにしてもステキ

第一、ゴミにならないのがいいっ

。

。お母さんたちのココロを釘付けにして、

子どもたちの夏休みの工作も出来て、

たんぽぽでの竹教室は無事終了したのでした。

参加者のみなさ~~~ん!

たぶん、全く違和感無かったと思いますが、

講師の石原代表は、失語症という障害を持った人でした。

そんなの全然、関係なかったよね

心のバリアフリーもしっかり学んで帰ってくれました。

日本人の心

2011年08月14日

たんぽぽの風企画が進めている

「みんなで作るお遍路さんのお土産開発事業」の

第1弾。

竹のミニチュア金剛杖と手描き絵手紙セット

「杖のあと」の試験販売目指して

商品作りを進めています。

先日、さぬき市内の高齢者のグループ(女性)に

「杖のあと」の製作をお願いするに当たり、

説明に行きました。

古い漁村で、旧道沿いに

昔ながらの集落があります。

そん中の民家の一つに

近所のお年寄りが数人集まって来ます。

スタッフの方もいらして、親切にお世話されています。

昔風の家で、特に改修もされておらず、

段差も敷居もあり、軒が深く、薄暗い二間つづきの和室に集まっています。

私はかねがね、最近の近代的な施設の

明るくて広々としていて、バリアフリーが当たり前になっているのを見るにつけ

違和感を感じていました。

ですが、この場所は、

本当にお年寄りの普段の生活の延長であり、

最も慣れ親しんだ暮らしの風景があり、

集まっている人、みんなが安心して過ごしているな、と感じました。

当然、足腰が弱っているし、耳も遠い

あっちこっちにつかまりながら、ゆっくりゆっくり椅子から立ち上がり、

あっちこっちにつかまりながら、部屋の中を移動しています。

普通の和室ですから、それほど広くもありません。

椅子と椅子の間もほとんどありませんが、

会話しやすく、世間話に花が咲きます 。

。

「杖のあと」は一つ一つ手作りで、

結願を終えたお遍路さんの、家につくまでの無事を願って、

金剛杖の飾り付けをしたり、絵手紙を描いたりしてください、と

お話しすると、

一人の老婦人が

「心を込めて作ったら、お大師様がお喜びなさる」と

サンプルの「杖のあと」に手を合わせてくれました。

すると、周りの人たちも口々に

「そうや、そうや!お遍路に行かんでも、これでお大師さんとこに行ける 」

」

と言ってくれました。

その場にいた私と石原代表は感激してしまい、涙が出そうになりました。

忘れかかった美しい日本の姿を見たような気がしました。

かつてこの地の人たちは、みなお大師信仰を持ち、

法律や制度に縛られずとも、人の道を正しく歩もうと、

信心を心掛け、素朴に自然とともに暮らしていたのだなぁ・・・、と感動しました。

この人たちは、本当の四国遍路を知っている方たちなのです

自分探しや達成感を感じるためや、癒しを求める現代の遍路ではなく、

厳しさや辛さがお大師さんの教えである、

たとえ一人であっても同行二人、お大師さんが共にいてくれる、と信じ

道行くお遍路さんにお接待をしていた人たちなのです。

「杖のあと」は日本一やさしいお土産です!!

作る側も買う側も、心が耕されるお土産なのです。

「障害者や高齢者の孤立を防ぎ、社会参加を支援する!!」などと

声高に言っていた自分が少し恥ずかしくなりました。

そんなことを言わなくても、ここのお年寄りの人たちは、十分事業の中身を察してくれたのです。

「これはお大師さんも喜んでくれるで」

・・・思い切って(思い付きで)この事業を始めて、本当に良かった、と感じた一日でした

最近、お遍路に出る若い(?)人たちは、

道々の様子をツイッターとか動画とかでネット上で報告しているのをよく見ます。

つい何年か前までは携帯電話もなく、

いったん外出したら、なかなか連絡が取れないのが普通でした。

一人の寂しさや心細さが常に付きまとって、自分の小ささを思い知ったような気がします。

金剛杖は、そうした孤独と闘う旅人の心をどんなにか元気付けたか分かりません。

お遍路さんの持つ金剛杖には、お大師様が宿り、

常に見守ってくれる、と言われています。

携帯片手に、いつでも誰とでも連絡を取り合えるお遍路さんの杖にも

お大師様は宿るのでしょうか?

シワシワの手で小さな金剛杖を拝んでくれたおばあちゃんを見て

「この人たちは、神様や仏様が、ぜったい守ってくれているな(*^。^*)」と感じたのでした。

「みんなで作るお遍路さんのお土産開発事業」の

第1弾。

竹のミニチュア金剛杖と手描き絵手紙セット

「杖のあと」の試験販売目指して

商品作りを進めています。

先日、さぬき市内の高齢者のグループ(女性)に

「杖のあと」の製作をお願いするに当たり、

説明に行きました。

古い漁村で、旧道沿いに

昔ながらの集落があります。

そん中の民家の一つに

近所のお年寄りが数人集まって来ます。

スタッフの方もいらして、親切にお世話されています。

昔風の家で、特に改修もされておらず、

段差も敷居もあり、軒が深く、薄暗い二間つづきの和室に集まっています。

私はかねがね、最近の近代的な施設の

明るくて広々としていて、バリアフリーが当たり前になっているのを見るにつけ

違和感を感じていました。

ですが、この場所は、

本当にお年寄りの普段の生活の延長であり、

最も慣れ親しんだ暮らしの風景があり、

集まっている人、みんなが安心して過ごしているな、と感じました。

当然、足腰が弱っているし、耳も遠い

あっちこっちにつかまりながら、ゆっくりゆっくり椅子から立ち上がり、

あっちこっちにつかまりながら、部屋の中を移動しています。

普通の和室ですから、それほど広くもありません。

椅子と椅子の間もほとんどありませんが、

会話しやすく、世間話に花が咲きます

。

。「杖のあと」は一つ一つ手作りで、

結願を終えたお遍路さんの、家につくまでの無事を願って、

金剛杖の飾り付けをしたり、絵手紙を描いたりしてください、と

お話しすると、

一人の老婦人が

「心を込めて作ったら、お大師様がお喜びなさる」と

サンプルの「杖のあと」に手を合わせてくれました。

すると、周りの人たちも口々に

「そうや、そうや!お遍路に行かんでも、これでお大師さんとこに行ける

」

」と言ってくれました。

その場にいた私と石原代表は感激してしまい、涙が出そうになりました。

忘れかかった美しい日本の姿を見たような気がしました。

かつてこの地の人たちは、みなお大師信仰を持ち、

法律や制度に縛られずとも、人の道を正しく歩もうと、

信心を心掛け、素朴に自然とともに暮らしていたのだなぁ・・・、と感動しました。

この人たちは、本当の四国遍路を知っている方たちなのです

自分探しや達成感を感じるためや、癒しを求める現代の遍路ではなく、

厳しさや辛さがお大師さんの教えである、

たとえ一人であっても同行二人、お大師さんが共にいてくれる、と信じ

道行くお遍路さんにお接待をしていた人たちなのです。

「杖のあと」は日本一やさしいお土産です!!

作る側も買う側も、心が耕されるお土産なのです。

「障害者や高齢者の孤立を防ぎ、社会参加を支援する!!」などと

声高に言っていた自分が少し恥ずかしくなりました。

そんなことを言わなくても、ここのお年寄りの人たちは、十分事業の中身を察してくれたのです。

「これはお大師さんも喜んでくれるで」

・・・思い切って(思い付きで)この事業を始めて、本当に良かった、と感じた一日でした

最近、お遍路に出る若い(?)人たちは、

道々の様子をツイッターとか動画とかでネット上で報告しているのをよく見ます。

つい何年か前までは携帯電話もなく、

いったん外出したら、なかなか連絡が取れないのが普通でした。

一人の寂しさや心細さが常に付きまとって、自分の小ささを思い知ったような気がします。

金剛杖は、そうした孤独と闘う旅人の心をどんなにか元気付けたか分かりません。

お遍路さんの持つ金剛杖には、お大師様が宿り、

常に見守ってくれる、と言われています。

携帯片手に、いつでも誰とでも連絡を取り合えるお遍路さんの杖にも

お大師様は宿るのでしょうか?

シワシワの手で小さな金剛杖を拝んでくれたおばあちゃんを見て

「この人たちは、神様や仏様が、ぜったい守ってくれているな(*^。^*)」と感じたのでした。

さぬき市から採択決定通知書いただきました!

2011年08月13日

たんぽぽの風企画が

障害のある人もない人も、高齢者も、福祉制度も

関係なく、地元の文化を活用して

地域の中で住民の活力と交流を進める企画、

「みんなで作るお遍路さんのお土産開発事業」

が、さぬき市の地域活性化支援事業、市の取り組むべき課題

「 在宅障害者のリハビリテーション・ケアや社会参加を支援する事業」

に採択されました!!

http://www.city.sanuki.kagawa.jp/executive/machidukuri/kasseika/kasseika.html

助成金をいただけます(^O^)/。

竹を加工する機械の購入等に充てます

先日届いた「ゆきえちゃん2号機」や電動カンナ、補助具などなど。

お年寄りや障害のある人でも使えるように、危険が少ない工具を使用します。

作業の省力化は必要ですが、人手は省きません。

手作りでなければ、お遍路さんのお土産「杖のあと」にふさわしくないからです!

一つ一つ、人の手が加わって、心が注入されます。

在宅でも当事者の集いの場でも、作業すれば工賃が発生し、

繋がりと収入が生まれます。

事業の意義を

さぬき市に、認めてもらえたので本当にうれしいです。

先日、市の社協にもあいさつに行きましたが、

個人情報の取り扱いが難しくなって、

在宅の障害者やひきこもりのひとたちの把握やケアが困難で、

本人や家族が相談に来ない限り、手を差し伸べることができない、

と言っていました。

たとえ相談に来られても、明確な支援を約束できるものでもないし、

制度のはざ間で苦しんでいる人がいることには悩ましく感じている、と・・・。

そもそも法律や制度は、日本国民の交通整理はできるけれど、

それだけで人の幸せが作リ出せるものではないと思っています。

そこに暮らす人たちの協力や工夫が必要です。

当たり前の話だと思うんですが、案外世の中、行政頼みたいな雰囲気ありますね~~~ 。

。

「IT技術で在宅雇用の促進!」なーーーーんて謳っても、

勤務中はヘルパー使っちゃダメ(自己負担ならOK)とか、

トイレ行くので、パソコンから離れるときも通知しろ、とか

現実的でないのは明らかなんだけど、普通にまかり通るから不思議

そんな素朴な疑問から、福祉に素人なたんぽぽが考えた解決策

怖いもの知らず!やみくも発進!でやっちゃってますが、

小さな、小さな、小さな、

成功事例になって、全国の在宅障害者さんたちの希望になりたいです

障害のある人もない人も、高齢者も、福祉制度も

関係なく、地元の文化を活用して

地域の中で住民の活力と交流を進める企画、

「みんなで作るお遍路さんのお土産開発事業」

が、さぬき市の地域活性化支援事業、市の取り組むべき課題

「 在宅障害者のリハビリテーション・ケアや社会参加を支援する事業」

に採択されました!!

http://www.city.sanuki.kagawa.jp/executive/machidukuri/kasseika/kasseika.html

助成金をいただけます(^O^)/。

竹を加工する機械の購入等に充てます

先日届いた「ゆきえちゃん2号機」や電動カンナ、補助具などなど。

お年寄りや障害のある人でも使えるように、危険が少ない工具を使用します。

作業の省力化は必要ですが、人手は省きません。

手作りでなければ、お遍路さんのお土産「杖のあと」にふさわしくないからです!

一つ一つ、人の手が加わって、心が注入されます。

在宅でも当事者の集いの場でも、作業すれば工賃が発生し、

繋がりと収入が生まれます。

事業の意義を

さぬき市に、認めてもらえたので本当にうれしいです。

先日、市の社協にもあいさつに行きましたが、

個人情報の取り扱いが難しくなって、

在宅の障害者やひきこもりのひとたちの把握やケアが困難で、

本人や家族が相談に来ない限り、手を差し伸べることができない、

と言っていました。

たとえ相談に来られても、明確な支援を約束できるものでもないし、

制度のはざ間で苦しんでいる人がいることには悩ましく感じている、と・・・。

そもそも法律や制度は、日本国民の交通整理はできるけれど、

それだけで人の幸せが作リ出せるものではないと思っています。

そこに暮らす人たちの協力や工夫が必要です。

当たり前の話だと思うんですが、案外世の中、行政頼みたいな雰囲気ありますね~~~

。

。「IT技術で在宅雇用の促進!」なーーーーんて謳っても、

勤務中はヘルパー使っちゃダメ(自己負担ならOK)とか、

トイレ行くので、パソコンから離れるときも通知しろ、とか

現実的でないのは明らかなんだけど、普通にまかり通るから不思議

そんな素朴な疑問から、福祉に素人なたんぽぽが考えた解決策

怖いもの知らず!やみくも発進!でやっちゃってますが、

小さな、小さな、小さな、

成功事例になって、全国の在宅障害者さんたちの希望になりたいです

ゆきえちゃん2号

2011年08月08日

たんぽぽの風企画には

県内では珍しい竹の機械があります!

昔はどこの地域でも竹材店さんや竹籠屋さんがあって、

山に竹を植え、様々に活用していたのです。

今でも身の回りにはたくさんの竹製品があります。

籠やざる、竹ラグや花器や竹串、などなど。

さてさて、その中に国産の竹や地元の山の竹はどのくらいあるのでしょうかぁ???

答えは、「ほぼ全部違います!」ですね。

県内にそのような竹を扱っている業者はもうないのです。

わずかに建築資材用や漁業につかう筏程度で、

籠やざるなどの竹ヒゴを扱う業者はすっかり姿を消してしまいました。

ここ香川だけではなく、日本全国同じような状態です

安い中国の竹製品を、和風に飾っているだけなのです。

残念なことです。

当の日本人が、そのことに危機感を感じていないのも残念です。

山の竹が民家まで押し寄せてきています。

竹の技術を持つ人が高齢者ばかりで、次世代に継承されていません。

古民家カフェや和風レストランでおしゃれにランチを楽しんでいる人たち、

その涼しげな竹のコースターもマドラーも、地元の竹は一切使われてないですよ(>_<)。

たぶん国産でもないでしょう 。

。

新谷竹材店さんから譲っていただいた

竹割の機械「ゆきえちゃん号」。

去年、高松に唯一存在していた竹職人さんのお店が廃業しました。

とうとう、高松には一軒も竹を手仕事で加工してくれる業者がなくなりました。

でも、どうしても割竹が必要な場面はあります。

しかたなく、新谷竹材店さんが、カバーできる部分は引き受けるようになりました。

先日、たんぽぽに来て、長~い竹ヒゴをゆきえちゃん号を使って作りました。

高松市内の高校の文化祭で使うそうです。

大きなハリボテの人形を作るらしいです 。

。

そのほかにも華展やステージの飾りなどなど、けっこう依頼があるのだそうです。

竹は丈夫で形も自由に加工できる最もエコな素材です。

もっと、手軽に好きな長さや部位の竹が手に入れば、様々な場所で活用できると思います

自分で竹を編んで籠が出来たら楽しいと思いますし

今日、日本でこれまた最後に残った竹の機械を製造してしる鉄工所から

「ゆきえちゃん2号」が届きました

「ゆきえちゃん2号」は竹の皮を剥ぐ機械です。

竹の皮部分は、虫がつかず、腐食しにくいため、家屋の天井や建具などの装飾に使われていて、

美しい網代模様など、日本的な風情ある暮らしを演出してくれました。

今ではめったに見ることができませんね~~~

たんぽぽに来られる竹師匠たちは、

もちろん小刀1本で

竹の皮も鮮やかに剥ぐことができます

ですが、お土産作りなど、たくさん作る場合は、素朴な機械を使うこともアリでしょう。

ゆきえちゃん2号は、戦前戦後の時代の機械と構造やスタイルがほぼ同じです。

ですが、ホントによく出来ています。

竹の性質を知り尽くした人でないと作れない機械なのです

上の写真が何十年も使っている、ゆきえちゃん1号。

下の写真が今日納品された、ゆきえちゃ2号です

作リ出すのも努力なら、無くさないようにするのも大きな努力と忍耐が必要です

県内では珍しい竹の機械があります!

昔はどこの地域でも竹材店さんや竹籠屋さんがあって、

山に竹を植え、様々に活用していたのです。

今でも身の回りにはたくさんの竹製品があります。

籠やざる、竹ラグや花器や竹串、などなど。

さてさて、その中に国産の竹や地元の山の竹はどのくらいあるのでしょうかぁ???

答えは、「ほぼ全部違います!」ですね。

県内にそのような竹を扱っている業者はもうないのです。

わずかに建築資材用や漁業につかう筏程度で、

籠やざるなどの竹ヒゴを扱う業者はすっかり姿を消してしまいました。

ここ香川だけではなく、日本全国同じような状態です

安い中国の竹製品を、和風に飾っているだけなのです。

残念なことです。

当の日本人が、そのことに危機感を感じていないのも残念です。

山の竹が民家まで押し寄せてきています。

竹の技術を持つ人が高齢者ばかりで、次世代に継承されていません。

古民家カフェや和風レストランでおしゃれにランチを楽しんでいる人たち、

その涼しげな竹のコースターもマドラーも、地元の竹は一切使われてないですよ(>_<)。

たぶん国産でもないでしょう

。

。

新谷竹材店さんから譲っていただいた

竹割の機械「ゆきえちゃん号」。

去年、高松に唯一存在していた竹職人さんのお店が廃業しました。

とうとう、高松には一軒も竹を手仕事で加工してくれる業者がなくなりました。

でも、どうしても割竹が必要な場面はあります。

しかたなく、新谷竹材店さんが、カバーできる部分は引き受けるようになりました。

先日、たんぽぽに来て、長~い竹ヒゴをゆきえちゃん号を使って作りました。

高松市内の高校の文化祭で使うそうです。

大きなハリボテの人形を作るらしいです

。

。そのほかにも華展やステージの飾りなどなど、けっこう依頼があるのだそうです。

竹は丈夫で形も自由に加工できる最もエコな素材です。

もっと、手軽に好きな長さや部位の竹が手に入れば、様々な場所で活用できると思います

自分で竹を編んで籠が出来たら楽しいと思いますし

今日、日本でこれまた最後に残った竹の機械を製造してしる鉄工所から

「ゆきえちゃん2号」が届きました

「ゆきえちゃん2号」は竹の皮を剥ぐ機械です。

竹の皮部分は、虫がつかず、腐食しにくいため、家屋の天井や建具などの装飾に使われていて、

美しい網代模様など、日本的な風情ある暮らしを演出してくれました。

今ではめったに見ることができませんね~~~

たんぽぽに来られる竹師匠たちは、

もちろん小刀1本で

竹の皮も鮮やかに剥ぐことができます

ですが、お土産作りなど、たくさん作る場合は、素朴な機械を使うこともアリでしょう。

ゆきえちゃん2号は、戦前戦後の時代の機械と構造やスタイルがほぼ同じです。

ですが、ホントによく出来ています。

竹の性質を知り尽くした人でないと作れない機械なのです

上の写真が何十年も使っている、ゆきえちゃん1号。

下の写真が今日納品された、ゆきえちゃ2号です

作リ出すのも努力なら、無くさないようにするのも大きな努力と忍耐が必要です

強力な応援団!!

2011年08月04日

たんぽぽの風企画の石原代表、

5年前に脳梗塞で倒れてから、失語症と闘う毎日。

私は病気になった後に知り合ったので、

元気だったころの話は、本人から聞くことができず、

訪ねてきた人に教えてもらうくらいで、ほとんど知りません(T_T)。

先日、妖艶なお年頃の御婦人たちがにぎやかにたんぽぽに集まってきました

石原さんは元気だったころ職場のバレーボールチームに属していて、

選手として活躍しながら、

女子バレーボール部の監督さんでもあったそう 。

。

厳しくもやさしい石原監督は女子バレーボールチームを8連勝するにまで育て上げました!

その時の部員の人たちが中心になって集まってくれたのです。

口々にその頃の思い出話や楽しかったことを話して、たんぽぽは久々の大賑わいでした

皆さん、それぞれ職務を全うされ、御勇退ののち静かにお過ごしだったところ、

石原さんのこと、お遍路さんのお土産開発事業のこと、を風のうわさで知ったとのことで、

「何かお手伝いできることはありませんか?」と訪ねて来てくれたのです

たんぽぽの「みんなで作るお遍路さんのお土産開発事業」は、

障害者や高齢者が、自宅でいながら作業ができる内職(在宅ワーク)用のお仕事であること、

施設や作業所の利用者、一般就労の雇用とは違い、

本人だけの能力や適性で評価されるものではなく、

家族や支援者とともに作業をして、成果品に対して適正な報酬を支給すること、

そして、その作業に携わることにより、

地域での孤立を防ぎ、住民同士の助け合いのシステムを作る、

などなど

趣旨を説明させていただきました 。

。

皆さん、とても喜んで支援作業者に名乗りを上げてくれました。

作業の工程は10以上あります。

障害や加齢、得て不得手によって、

できることが限られています。

時間もかかるかもしれません。

障害が重ければ重いほど、作業効率は悪くなります。

でも、それらをみんなで補い合って、ボランティアの人たちの力も借りて

作っていけば、製品「杖のあと」はきちんと出来上がるのです。

「杖のあと」は多くの人が携わって、助け合って作るお土産品だからこそ、

お遍路さんにとって価値あるお土産になるのです。

お遍路は、その旅の中で、お遍路の精神を学びます。

「人は一人で生きられるものではなく、謙虚に感謝して生きる」こと。

お土産製造の過程そのものも、遍路の精神と同じなのです。

全く同じものを機械や海外で製造することも出来るかもしれません 。

。

しかし、中身は全く違います。誰もマネをすることができないものなのです!

力強い応援団ができたことで、

石原代表は、大満足

麗しい御婦人たちに囲まれて

「殿、御満悦~~~~ 」

」

状態でした^m^。

5年前に脳梗塞で倒れてから、失語症と闘う毎日。

私は病気になった後に知り合ったので、

元気だったころの話は、本人から聞くことができず、

訪ねてきた人に教えてもらうくらいで、ほとんど知りません(T_T)。

先日、妖艶なお年頃の御婦人たちがにぎやかにたんぽぽに集まってきました

石原さんは元気だったころ職場のバレーボールチームに属していて、

選手として活躍しながら、

女子バレーボール部の監督さんでもあったそう

。

。厳しくもやさしい石原監督は女子バレーボールチームを8連勝するにまで育て上げました!

その時の部員の人たちが中心になって集まってくれたのです。

口々にその頃の思い出話や楽しかったことを話して、たんぽぽは久々の大賑わいでした

皆さん、それぞれ職務を全うされ、御勇退ののち静かにお過ごしだったところ、

石原さんのこと、お遍路さんのお土産開発事業のこと、を風のうわさで知ったとのことで、

「何かお手伝いできることはありませんか?」と訪ねて来てくれたのです

たんぽぽの「みんなで作るお遍路さんのお土産開発事業」は、

障害者や高齢者が、自宅でいながら作業ができる内職(在宅ワーク)用のお仕事であること、

施設や作業所の利用者、一般就労の雇用とは違い、

本人だけの能力や適性で評価されるものではなく、

家族や支援者とともに作業をして、成果品に対して適正な報酬を支給すること、

そして、その作業に携わることにより、

地域での孤立を防ぎ、住民同士の助け合いのシステムを作る、

などなど

趣旨を説明させていただきました

。

。皆さん、とても喜んで支援作業者に名乗りを上げてくれました。

作業の工程は10以上あります。

障害や加齢、得て不得手によって、

できることが限られています。

時間もかかるかもしれません。

障害が重ければ重いほど、作業効率は悪くなります。

でも、それらをみんなで補い合って、ボランティアの人たちの力も借りて

作っていけば、製品「杖のあと」はきちんと出来上がるのです。

「杖のあと」は多くの人が携わって、助け合って作るお土産品だからこそ、

お遍路さんにとって価値あるお土産になるのです。

お遍路は、その旅の中で、お遍路の精神を学びます。

「人は一人で生きられるものではなく、謙虚に感謝して生きる」こと。

お土産製造の過程そのものも、遍路の精神と同じなのです。

全く同じものを機械や海外で製造することも出来るかもしれません

。

。しかし、中身は全く違います。誰もマネをすることができないものなのです!

力強い応援団ができたことで、

石原代表は、大満足

麗しい御婦人たちに囲まれて

「殿、御満悦~~~~

」

」状態でした^m^。

イベント無事終了

2011年08月01日

昨日、無事に

志度音楽ホールでの展示を終えました(^O^)/。

「杖のあと」を30個程用意して展示しました。

こうやって並べてみると

商品らしい感じがしますね(笑)。

実行委員長の片岡さんが、

受付で配布するチラシの裏に

「たんぽぽの風企画」を大きく紹介してくれていました。

感激です!!

県内のアマチュアミュージシャンの方々が多く集まっていらしたので

その人たちに知ってもらえることができました。

このイベントのテーマは

「文化で町を元気にする」です。

音楽や芸術、美しい建造物、歴史や信仰・・・、

人の心で町を元気にしよう、というコンセプトです。

今まで「お金」に振り回され過ぎていたのかもしれません。

多くの人が、お金が無ければ何をやってもダメと思っていたのかもしれません。

間違っているし、さみしいことです。

今になって、やっと、本当に人の心を耕すのは

「文化」であることに

気付いたり、思い出したりしています。

ですが、どんなに景気が良くて、浮かれていた時代であっても

それに関係なく、「文化」を大切にし続けていた人たちがたくさんいます。

「お金」が無くなって派手さは無くなってしまったかもしれませんが、

「文化」自体は色あせたりはしないのです

スペシャルゲストの原田真二さんがパネルディスカッションで

「音楽やその他の文化は、何であっても、直接人の心に作用して、動かすことができるもの」と

言っていました。

そして「一番大切なことは、やさしさ」だとおっしゃっていました。

私たちのお土産「杖のあと」は正に、「やさしさ」を届けるために開発したものです。

四国の自然に抱かれて、古の道を辿るとき、

時間や空間を超え、普遍の日本人の心とは何か、と

考えたとき、やはりそこには

「南無大師遍照金剛」、

「自分に厳しく、ひとにはやさしさと労わりの心を」

の言葉そのものだったのです。

四国には素晴らしい文化があるなぁ、と

40年以上考えたこともなかったですが、

本当にうれしく思えました

原田真二さんも原爆の町、広島で生まれ育ち、

ミュージシャンとして、平和への祈りを使命と感じて、国内外で活躍されています。

その中で、日本人の普遍的な和を重んじる心に気付き

「鎮守の杜コンサート」という活動もされています。

私たちと思いはいっしょでした 。

。

勝手に感動で~~~す(*^。^*)。

懇親会で、少しお遍路についてお話しさせていただきました。

松山でお寺をされている親戚がいらっしゃるとのことで、

四国遍路について、少し興味を持っていただけました。

原田さんのような音楽界をリードし続け

若いミュージシャンに影響を与える存在の人が、

そのような活動をされていることは、

これからの未来に希望が持てます。

本当に有意義なイベントでした 。

。

大山市長さんを始め、オリーブガイナーズの社長さんなど、

たくさんの人に見ていただけました。

風変りなお土産かもしれませんが、

趣旨は十分理解していただけたと満足しています(^O^)。

長時間実演し続けた、石原代表、A木さん、お疲れさまでした!!

がんばりました

志度音楽ホールでの展示を終えました(^O^)/。

「杖のあと」を30個程用意して展示しました。

こうやって並べてみると

商品らしい感じがしますね(笑)。

実行委員長の片岡さんが、

受付で配布するチラシの裏に

「たんぽぽの風企画」を大きく紹介してくれていました。

感激です!!

県内のアマチュアミュージシャンの方々が多く集まっていらしたので

その人たちに知ってもらえることができました。

このイベントのテーマは

「文化で町を元気にする」です。

音楽や芸術、美しい建造物、歴史や信仰・・・、

人の心で町を元気にしよう、というコンセプトです。

今まで「お金」に振り回され過ぎていたのかもしれません。

多くの人が、お金が無ければ何をやってもダメと思っていたのかもしれません。

間違っているし、さみしいことです。

今になって、やっと、本当に人の心を耕すのは

「文化」であることに

気付いたり、思い出したりしています。

ですが、どんなに景気が良くて、浮かれていた時代であっても

それに関係なく、「文化」を大切にし続けていた人たちがたくさんいます。

「お金」が無くなって派手さは無くなってしまったかもしれませんが、

「文化」自体は色あせたりはしないのです

スペシャルゲストの原田真二さんがパネルディスカッションで

「音楽やその他の文化は、何であっても、直接人の心に作用して、動かすことができるもの」と

言っていました。

そして「一番大切なことは、やさしさ」だとおっしゃっていました。

私たちのお土産「杖のあと」は正に、「やさしさ」を届けるために開発したものです。

四国の自然に抱かれて、古の道を辿るとき、

時間や空間を超え、普遍の日本人の心とは何か、と

考えたとき、やはりそこには

「南無大師遍照金剛」、

「自分に厳しく、ひとにはやさしさと労わりの心を」

の言葉そのものだったのです。

四国には素晴らしい文化があるなぁ、と

40年以上考えたこともなかったですが、

本当にうれしく思えました

原田真二さんも原爆の町、広島で生まれ育ち、

ミュージシャンとして、平和への祈りを使命と感じて、国内外で活躍されています。

その中で、日本人の普遍的な和を重んじる心に気付き

「鎮守の杜コンサート」という活動もされています。

私たちと思いはいっしょでした

。

。勝手に感動で~~~す(*^。^*)。

懇親会で、少しお遍路についてお話しさせていただきました。

松山でお寺をされている親戚がいらっしゃるとのことで、

四国遍路について、少し興味を持っていただけました。

原田さんのような音楽界をリードし続け

若いミュージシャンに影響を与える存在の人が、

そのような活動をされていることは、

これからの未来に希望が持てます。

本当に有意義なイベントでした

。

。大山市長さんを始め、オリーブガイナーズの社長さんなど、

たくさんの人に見ていただけました。

風変りなお土産かもしれませんが、

趣旨は十分理解していただけたと満足しています(^O^)。

長時間実演し続けた、石原代表、A木さん、お疲れさまでした!!

がんばりました